肝臓に良いドッグフードおすすめ7選!食事改善のポイントや低脂肪フードの特徴を紹介

2025.07.11

|

愛犬の肝臓をいたわるためには、肝臓に良い食事を取り入れる必要があります。そこで重要なのが、ドッグフードの選び方です。本記事では、肝臓に良いドッグフードのおすすめ7選を紹介します。食事改善のポイントや肝臓が悪くなる原因も解説するので、チェックしてみてください。

肝臓が悪くなる原因とは

わんちゃんの肝臓が悪くなる原因は多岐にわたり、病態もさまざまです。肝酵素の上昇を伴う肝障害、門脈シャント、肝炎、肝硬変、肝臓腫瘍、肝膿瘍などが挙げられます。

原因としては、ウイルスや細菌、寄生虫、真菌などの感染、食事性の要因、麻酔薬などによる中毒、先天性異常、ホルモンバランスの乱れ、ストレス、腹部損傷、胆泥症、高脂血症などが考えられます。また、ガンなどの腫瘍や、銅の過剰蓄積が原因となることもあります。

肝臓が悪い時にあらわれる症状

肝臓は予備能力や再生能力が高い臓器のため「沈黙の臓器」といわれ、症状が現れにくいとされています。症状が現れたときは、すでに病気が進行していることが考えられるため、以下の症状が出た際は速やかに獣医師に相談しましょう。

- ・白目や皮膚が黄色い(黄疸が出ている)

- ・元気や食欲がない

- ・多量に水を飲む(尿が多い)

- ・下痢・嘔吐

- ・腹水でお腹が大きい

- ・体重が急激に減った

肝臓をいたわるためのごはん選び

愛犬の肝臓の数値が高かったり異常が見られるときは、獣医師に相談のもと療法食を取り入れるのがおすすめです。肝臓をいたわるためには、高脂肪の食材を避け、大豆製品や野菜を取り入れることが良いとされています。ここでは、愛犬の肝臓をいたわるために、ごはんの選び方を紹介します。

良質で高消化性のタンパク質・低脂肪なごはん

肝臓病の中でも高アンモニア血症など肝臓の機能が低下しているわんちゃんは、低脂肪なだけなく、良質で高消化性の低タンパク質な食材を使ったごはんを選びましょう。タンパク質の量は一般的に配合割合が30%以上が高いとされているため、タンパク質量が30%を超えるごはんは避けるのが良いです。

なお、療法食であれば、タンパク質の量が調節されていたり、消化しやすく加工されていたりと肝臓に優しい作りになっています。

体内でタンパク質を分解する際に発生するアンモニアは、肝臓に負担をかけてしまう可能性があるため、療法食のなかにはアンモニアの発生を抑える働きをするものもあります。

良質なタンパク質を使用したごはん

高タンパクな食事は、わんちゃんの肝臓に負担をかけてしまうことがあります。しかし、タンパク質はわんちゃんが生きていくうえで欠かせない栄養素のひとつです。そのため、良質で消化性の高いタンパク質を使用したフードを選ぶようにしましょう。

たとえば、鶏肉や豚肉、牛肉、アジ、カツオ、鶏卵などはアミノ酸が豊富に含まれており、良質なタンパク質といえます。愛犬の好みや体調を考慮しながら、お気に入りのごはんを見つけてみてください。

余分な添加物が含まれていないごはん

添加物には品質保持や嗜好性増進などの効果があり、全ての添加物が悪いというわけではありません。しかし、保存料や着色料など、余分な添加物を長年摂取し続けると、からだに負担をかけることがあるため、なるべく避けるのがおすすめです。

愛犬のご飯を選ぶ際は、できるだけシンプルな原材料でできたものが望ましいです。

低脂肪で野菜も摂れる!栄養抜群な手作りフード【ピックアップ】

「犬猫生活 犬用 手作りごはん」は、無添加・グレインフリーのごはんです。10種類以上の肉や野菜をふんだんに使っているので、おいしさを重視する方にもぴったり。

また、味はポーク、フィッシュ、チキンの3種類で飽きることもありません。低脂肪かつ野菜が摂取できる点も魅力のひとつです。

【愛犬用】肝臓ケアのおすすめごはん7選

ここからは肝臓ケアができるドッグフードを紹介します。

なお、肝臓が悪いわんちゃんの中でも肝不全や門脈シャント、肝性脳症、高アンモニア血症など様々な病気があり、全てのわんちゃんに適応するごはんとは限らないので、注意が必要です。

肝臓以外の病気やストレスから肝臓が悪くなるケースがあり、間違った療法食を食べさせてしまうとわんちゃんの毛づやが悪くなったり、体重が減ってしまうこともあります。

そのため、療法食は獣医師の指示のもと選ぶようにしましょう。

ロイヤルカナン|肝臓サポートドライ

「ロイヤルカナン 肝臓サポートドライ」は、消化性の高い植物性タンパクを使用したフードです。肝疾患に伴う高アンモニア血症や肝性脳症を患っているわんちゃんに適しています。

また、銅の含有量が制限されているのもうれしいポイント。銅蓄積肝障害に悩むわんちゃんにもおすすめです。

※特別療法食のため、獣医師の診断・指導が必要です。

ヒルズ|プリスクリプション・ダイエット l/d

「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット l/d」は、大豆や鶏卵など高品質なタンパク質を使用しているのがポイントです。体型維持をサポートするL-カルニチンが配合されているので、ダイエットをしているわんちゃんにも適しています。

また、銅が蓄積しにくいのも魅力的。肝臓が悪いワンちゃんだけでなく、トイ・プードルやチワワ、ミニチュア・ダックスフンドにもおすすめです。

※特別療法食のため、獣医師の診断・指導が必要です。

ベッツラボ|メディムース 犬用 肝臓サポート

「ベッツラボ メディムース 犬用 肝臓サポート」は、食欲をそそるムースタイプのフードです。柔らかいので、流動状にしやすく幅広いライフステージのわんちゃんが食べられます。

低カロリーなうえ、グレインフリーでアレルギーが心配なわんちゃんにもぴったり。また、効率よく水分を摂れるのもうれしいポイントです。

※機能性栄養補助食品なので、総合栄養食と併せてあげるようにしましょう。

ハッピードッグ|VETヘパティック(肝臓ケア) ドライ

ハッピードッグ VETヘパティック(肝臓ケア) ドライはこちら

「ハッピードッグ VETヘパティック(肝臓ケア) ドライ」は、肝臓への負担を減らしたフードです。ライスプロテインやチキン精肉など消化しやすい食材を使用しているので、アンモニアや窒素性老廃物の発生を抑えられます。

銅はもちろん、ナトリウムの含有量が制限されているので肝臓の負担が減らせるのもうれしいポイントです。

※特別療法食のため、獣医師の診断・指導が必要です。

ベッツソリューション| ドッグフード 肝臓サポート

「ベッツソリューション ドッグフード 肝臓サポート」は、消化性に優れた植物性タンパク質を使用したフードです。高カロリー設計なので少ない量で必要なカロリーを摂取できます。

抗炎症作用があるマリアアザミを配合しているので、肝細胞の繊維化の抑制も可能。肝血管系疾患や肝不全、脂肪肝などの症状があるわんちゃんにおすすめです。

※特別療法食のため、獣医師の診断・指導が必要です。

yum yum yum!|シニア&ライト チキン ドライタイプ

yum yum yum!シニア&ライト チキン ドライタイプはこちら

「yum yum yum!シニア&ライト チキン ドライタイプ」は、シニア犬用のごはんです。低脂肪なので消化しやすく、肝臓にかかる負担を軽減できます。

グルコサミンやコンドロイチンなど関節をサポートする成分が配合されている点も魅力のひとつ。オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸が配合されているので、皮膚や被毛の健康も維持します。

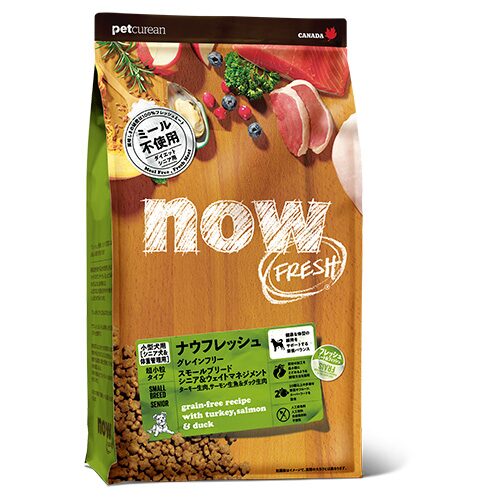

ナウ フレッシュ|グレインフリー スモールブリード シニア&ウェイトマネジメント

ナウ フレッシュ グレインフリー スモールブリード シニア&ウェイトマネジメントはこちら

「ナウ フレッシュ グレインフリー スモールブリード シニア&ウェイトマネジメント」は、低カロリー・低脂肪がポイントです。穀物を使用していないグレインフリーなので、穀物アレルギーのわんちゃんにも適しています。

消化酵素や善玉菌が配合されていて、お腹に優しい点も魅力のひとつ。食べやすい小粒タイプと噛み応えのある大粒タイプがあります。

わんちゃんの肝臓ケアのQ&A

わんちゃんの肝臓ケアに関するよくある質問とその答えを紹介します。愛犬の肝臓に関する悩みがある方は、ぜひチェックしてみてください。

肝臓病のわんちゃんに手作りご飯をあげてもいい?

肝臓病のわんちゃんに手作りご飯をあげることは可能です。手作りご飯なら、愛犬の体調に合わせて食材を選べるうえ、水分が多く含まれているため水分不足も解消できます。

しかし手作りご飯だけでは必要な栄養素が補えないことも。手作りご飯をメインにする場合は、サプリメントなどを併用すると良いでしょう。

グレインフリーは肝臓に悪いの?

グレインフリーのごはんは、豆類や肉類の割合が多いので高タンパク質になりがちです。そのため、わんちゃんの体調や体格によっては肝臓に負担をかけてしまう可能性があります。

グレインフリーのごはんをあげる際は、獣医師に相談してみると良いでしょう。

肝臓が悪い子におやつを与えてもいい?

肝臓が悪いわんちゃんにおやつをあげても良いとされています。しかし、与えすぎには注意が必要です。

おやつを与える際は、野菜や果物、良質なタンパク質を含むフードや食材をあげるようにしましょう。

まとめ

本記事では、肝臓に良いごはんのおすすめや食事改善のポイント、肝臓が悪くなる原因を解説しました。肝臓が悪いと診断され、獣医師からごはんの指導をされた際は、肝臓ケアのごはんに切り替えるのがおすすめです。肝臓の調子が気になる方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

Written by

監修医:小島 麻里 先生

犬猫生活往診クリニック代表獣医師。2013年酪農学園大学を卒業後、地域密着型の1次病院から大学病院、歯科専門病院など11年間小動物臨床で経験を積み、ペット栄養管理士取得後、往診専門動物病院を開院。保護猫おもち・わらびと暮らす。